Mcircle

새소식

의료계소식

새로운 소식을

가장 빠르게

만나보세요

-

‘고지혈증’ 2012년보다 44.8% 증가, 예방법 없나?

2017-08-21

국민건강보험공단이 최근 5년 간(2012~2016년) ‘고지혈증’ 진료환자를 분석한 결과를 발표했다. 고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방 성분 물질이 혈관 벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계 질환을 일으키는 상태이다. 가벼운 동맥경화로 혈관 일부분만 좁아져 있을 때는 증세가 전혀 없으나, 중증으로 진행되어 합병증이 발병하내용 보기

-

무료 자궁경부암 예방접종 안 맞는 이유, 부작용 걱정?

2017-08-17

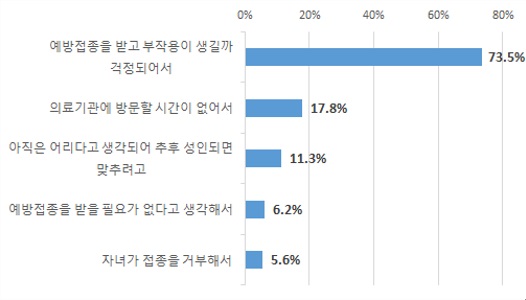

질병관리본부가 2016년도부터 만 12세 여성 청소년에게 무료지원 중인 인유두종바이러스 백신 미접종 사유를 조사한 결과 미접종 이유의 73.5%가 부작용 걱정이었다고 발표했다. 인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)는 생식기 감염을 일으키는 가장 흔한 원인으로, 주로 피부와 점막에 감염을 유발하는 바내용 보기

질병관리본부가 2016년도부터 만 12세 여성 청소년에게 무료지원 중인 인유두종바이러스 백신 미접종 사유를 조사한 결과 미접종 이유의 73.5%가 부작용 걱정이었다고 발표했다.

인유두종바이러스(Human Papillomavirus, HPV)는 생식기 감염을 일으키는 가장 흔한 원인으로, 주로 피부와 점막에 감염을 유발하는 바이러스다. 현재까지 알려진 약 190여 형의 HPV 중 40여종이 항문 및 생식기 주위의 감염을 유발하여 관련 질환을 일으킬 수 있다.

감염 시 대부분 무증상으로 12~24개월 이내에 자연 소멸하지만, 일부에서는 지속 감염을 일으켜 HPV 관련 암(자궁경부암, 외음부암, 항문암 등)과 자궁경부 상피내종양과 같은 전암병변(암 전 단계의 병변), 생식기 사마귀, 호흡기에 생기는 유두종 등의 원인이 된다.

질병관리본부는 조사결과 미접종의 이유를 △백신에 대한 부정적 정보 노출 △신뢰 정도에 따른 부작용 우려 △자궁경부암 인식 정도 △지역 특성 등이라고 밝혔다.

△인유두종바이러스 예방백신 미접종 사유

우선, 작년 2003년생의 1차 접종률은 58.5%로, 미접종자의 84%는 무료접종이 지원됨을 알면서도 접종을 하지 않았는데, 그 이유로는 가장 많은 응답자(73.5%)가 ‘예방접종 후 부작용 걱정’을 꼽았다.

특히 뉴스·인터넷 등에서 사람유두종바이러스 백신에 대한 정보를 접한 경험이 있는 보호자들이 부작용 우려 때문에 접종하지 않았다고 응답한 비율이 78.1%로, 관련 정보가 없던 보호자의 61.4%보다 높았다.

이는 보호자들이 백신에 대해 긍정적인 정보보다 부정적인 정보를 더 많이 접하고, 긍정적 정보(신뢰도 3.38점)보다 부정적 정보(신뢰도 3.47점)를 더 신뢰하기 때문으로 나타났다.

자궁경부암 관련 인식 조사 결과 자궁경부암이 심각한 질병이라는 인식이 부족한 것으로 나타났다. 실제로 우리나라에서 매년 3,500여 명이 발병하고 900여 명이 사망하고 있지만, 이를 심각한 질병이라고 생각하는 보호자는 60.5%로 위험도 인식이 높지 않았고, 백신의 유용성을 인정하는 보호자도 45.7%에 불과했다.

질병관리본부는 “잘못된 정보의 잦은 노출과 그에 따른 오해로, 실제 우리나라에서는 국가 예방접종 도입 후 약 50만 건이 접종되면서 사망이나 장애를 초래하는 중증 이상반응은 한 건도 없었음에도, 많은 보호자가 부작용을 걱정해 접종을 주저한 것으로 판단된다.”고 말했다. 또한, “그동안의 이상 반응 신고 37건 중 긴장이나 통증으로 인한 접종 직후 일시적인 실신이 14건으로 가장 많고, 그 외 알레르기 6건, 어지러움 3건, 주사 부위 통증 3건 등”이라고 전했다.

-

참진드기가 옮기는 SFTS와 라임병 환자 급증 추세

2017-07-21

참진드기가 옮기는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 라임병 환자수가 지난해 거의 200명에 달한 것으로 밝혀졌다. 질병관리본부가 2015년 참진드기의 발생밀도와 분포를 전국 조사한 결과, 1과, 3속, 7종의 참진드기가 채집됐다. 전국 10개 권역 중에선 수도권(22%), 충북권(17%)에서 최다 발견됐다. 채집된 참진드기의 종별 분포를 보내용 보기

참진드기가 옮기는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 라임병 환자수가 지난해 거의 200명에 달한 것으로 밝혀졌다.

질병관리본부가 2015년 참진드기의 발생밀도와 분포를 전국 조사한 결과, 1과, 3속, 7종의 참진드기가 채집됐다. 전국 10개 권역 중에선 수도권(22%), 충북권(17%)에서 최다 발견됐다. 채집된 참진드기의 종별 분포를 보면 작은소피참진드기, 개피참진드기, 일본참진드기, 산림참진드기, 사슴피참진드기, 뭉뚝참진드기 순이었다.

7종이 참진드기 중 우점종은 SFTS를 전파하는 작은소피참진드기로, 전체 참진드기의 89%를 차지했다.

한국식품커뮤니케이션포럼에 따르면 고신대 보건환경학부 이동규 교수는 대한의사협회지 최근호에 기고한 논문에서 “SFTS가 2013년 국내에서 처음으로 36건 발생 후, 해마다 증가해 지난해엔 165건을 기록했다”며 “라임병도 2011년 2건 발생 후 계속 늘어나 2016년엔 환자수가 27명에 달했다”고 기술했다.

참진드기는 지역별로 서식 밀도가 높아지는 시기가 다르다. 충북권은 4, 5월, 수도권 8, 9월, 충남권 5월로 가장 서식 밀도가 높았고, 전반적으로 5월에 높은 밀도를 보였다.

참진드기의 주요 서식지는 잡목림, 초지, 활엽수림, 침엽수림 등으로 나타났다. 작은소피참진드기는 초지(95%), 잡목림(93%), 활엽수림(87%), 침엽수림(74%) 모두에서 채집률이 높았다.

참진드기는 바이러스, 세균, 리케치아, 기생충 등 다양한 병원체를 옮기는 매개 동물이다. 국내에 서식하는 참진드기가 옮기는 질병은 SFTS, 진드기매개티프스, 진드기매개뇌염, 아나플라즈마증, 에르리히증, 야토병, 쥐바베스열원충증, 범안열, 라임병 등 다양하다.

SFTS를 옮기는 작은소피참진드기는 주 활동시기가 5∼9월 사이이므로 이 시기에 참진드기에 물리지 않도록 주의하는 것이 중요하다.

발열, 두통, 구역질, 구토 등의 증상이 있으면서, 최근 야외 활동을 한 적이 있고, 피부에 발진, 가피, 진드기 물린 부위 등이 있으면 진드기 매개 질병을 의심해야 한다.

진드기 매개 질병을 예방하려면 진드기의 주요 서식지인 풀숲이나 나무가 우거진 지역을 피해야 하고, 진드기 기피제를 사용하는 것이 좋다. 야외활동 시 긴팔, 긴바지, 모자, 목수건, 토시, 장갑, 양말, 장화 등 작업복을 착용하고 귀가 후에도 평상복과 분리 세탁, 목욕 등 철저한 관리가 필요하다.

-

심평원, 유방암 치료 잘하는 병원 공개

2017-05-29

건강보험심사평가원(이하 심평원)은 24일 ‘유방암 4차 적정성 평가결과’를 심평원 홈페이지에 공개한다고 밝혔다. 평가대상은 2015년 한해 입원진료분을 기준으로 원발성 유방암으로 유방보존술 또는 유방전절제술을 받은 만 18세 이상인 여성환자이며 전국 187기관, 8078건의 진료기록을 토대로 펑가됐다. 심평원은 유방암 치료 잘하는내용 보기

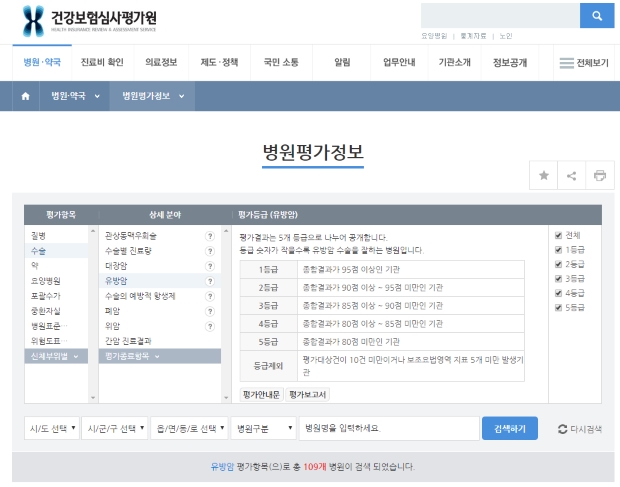

건강보험심사평가원(이하 심평원)은 24일 ‘유방암 4차 적정성 평가결과’를 심평원 홈페이지에 공개한다고 밝혔다.

평가대상은 2015년 한해 입원진료분을 기준으로 원발성 유방암으로 유방보존술 또는 유방전절제술을 받은 만 18세 이상인 여성환자이며 전국 187기관, 8078건의 진료기록을 토대로 펑가됐다.

심평원은 유방암 치료 잘하는 병원 1등급은 총 84기관(77.1%)이며, 권역별로 전국에 고르게 분포한다고 밝혔다.

유방암은 갑상선 암에 이어 여성 암 발생률 2위로 매년 증가추세에 있으며, 특히 40대(34.5%) 중년 여성에서 상대적으로 높은 발생률을 보였다.

또한, 유방암은 암이라는 고통 이외에도 유방 상실 및 모양 변형에 따른 여성의 2차적인 심리적 고통이 뒤따라 40대 이상 여성은 주기적인 자가 검진 및 정기검진을 통한 조기발견이 중요한 질환이다.

유방암 수술환자의 암병기는, 다른 장기로의 전이가 없는 유방암 1기 45.2% > 2기 40.3% > 3기 14.5% 순으로 나타났다. 유방암 1기의 발견이 가장 많은 이유로는 다른 암에 비해 자가검진(촉진)을 통해 유방 종괴(만져지는 덩어리)를 조기에 발견할 수 있고, 정기적인 국가 암 검진 정책 등에 의해 조기발견율이 높은 것으로 풀이되고 있다.

유방암 수술현황은 최근 삶의 질 향상과 미용적인 측면을 고려해 유방 일부를 보존하는 수술(65.9%)이 유방 전체를 절제하는 수술(34.1%)보다 약 2배 많이 실시됐다.

유방암 적정성 평가는 (전신보조요법영역)▲권고된 항암화학요법 시행률 ▲수술 후 8주 이내에 보조요법 시행률, (방사선치료영역)▲유방전절제술 후 방사선치료 시행률 등 총 20개 지표(모니터링 지표2개 포함)에 대해 평가했으며, 각 평가지표에 가중치를 적용하여 종합점수를 산출하고, 국민이 알기 쉽게 의료기관을 1~5등급으로 구분했다.

이번 유방암 치료 우수병원 정보는 심평원 (www.hira.or.kr) > 병원·약국 > 병원평가정보 > 수술 > 유방암 경로를 통해 확인할 수 있다.

-

‘닭, 오리, 메추리’ 피로회복과 면역력 강화에 그만

2017-04-06

닭과 오리, 메추리등 가금류는 풍부한 맛과 영양으로 빼놓을 수 없는 식재료이다. 농촌진흥청 자료를 통해 각각의 영양성분 및 조리법을 알아보자. 1. 닭고기 닭고기는 전 세계적으로 가장 많이 소비하는 가금육으로 어느 요리에나 잘 어울린다. 단백질 함량이 높고 지방 함량은 상대적으로 낮아 건강식을 찾는 현대인에게 안성맞춤이다. 또한 소화내용 보기

닭과 오리, 메추리등 가금류는 풍부한 맛과 영양으로 빼놓을 수 없는 식재료이다. 농촌진흥청 자료를 통해 각각의 영양성분 및 조리법을 알아보자.

1. 닭고기

닭고기는 전 세계적으로 가장 많이 소비하는 가금육으로 어느 요리에나 잘 어울린다. 단백질 함량이 높고 지방 함량은 상대적으로 낮아 건강식을 찾는 현대인에게 안성맞춤이다. 또한 소화, 흡수가 잘되고 피로회복에 도움이 되는 물질이 많아 체력을 보충하는 보양식으로도 알맞다.

닭고기에 함유된 메티오닌은 간의 해독작용을 회복하는데 도움을 주며, 가슴살에는 철새가 장시간 비행할 수 있는 힘의 원천으로 밝혀진 피로회복 물질 이미다졸디펩티드가 많이 함유돼 있다.

삼계탕을 끓일 때 찹쌀 대신 찰밥을 넣거나 누룽지를 함께 넣으면 조리시간을 줄이면서도 구수한 맛을 더할 수 있다.

2. 오리고기

오리고기는 불포화 지방산이 높아 피부건강, 혈관질환 예방 등에 도움을 준다. 필수지방산인 리놀산과 아라키돈산이 많이 함유돼 있어 혈액 내 콜레스테롤 함량을 낮춰주며, 동맥경화, 고혈압, 당뇨병 등 질병 예방에 효과적이다.

또한, 칼륨, 인 등 무기질 함량이 풍부해 환절기 면역력을 강화하는 데도 도움을 준다. 오리고기는 닭고기에 비해 지방 함량이 높아 상대적으로 고소하고 향미가 강하다. 조리할 때는 기호에 따라 향이 강한 식재료를 같이 사용하는 것이 좋으며, 특별한 향신료 없이도 맛을 낼 수 있다.

부추는 피를 깨끗이 해주는 성질이 있으며 오리 특유의 냄새를 잡고 영양을 보강해주는 찰떡궁합 재료다. 간장, 물엿, 식초 등에 버무려 훈제오리에 곁들인다.

3. 메추리고기

메추리고기는 메추리알에 비해 대중적이지 않지만, 프랑스 등 유럽에서 오래전부터 즐겨온 음식 식재료이다. 우리나라에서는 최근 캠핑의 대중화로 인해 별미요리 식재료로 사용하며 수요가 조금씩 늘고 있다.

메추리고기는 비타민과 무기질 등 미량 영양소가 풍부하고 특히 비타민 B군이 풍부하다. 리보플라빈은 세포의 재생 에너지 대사를 돕고, 나이아신은 소화계와 두뇌가 정상적으로 활동할 수 있도록 한다.

메추리는 뼈가 약하고 크기가 작기 때문에, 통으로 구워서 뼈까지 함께 먹는 것이 일반적이다. 프랑스에서는 메추리 안에 푸아그라나 닭간과 베리류 열매를 넣고 오븐에 구워먹는다. 일반 가정에서도 양파와 버터를 곁들어 오븐에서 구우면 프랑스식 메추리 요리를 즐길 수 있다.

국민건강보험공단이 최근 5년 간(2012~2016년) ‘고지혈증’ 진료환자를 분석한 결과를 발표했다.

고지혈증은 필요 이상으로 많은 지방 성분 물질이 혈관 벽에 쌓여 염증을 일으키고 그 결과 심혈관계 질환을 일으키는 상태이다. 가벼운 동맥경화로 혈관 일부분만 좁아져 있을 때는 증세가 전혀 없으나, 중증으로 진행되어 합병증이 발병하면 머리 혈관이 막혀 뇌졸중으로 반신마비가 오거나, 다리 혈관이 막혀 말초동맥폐쇄질환이 걸리기도 하고 심장혈관이 막힌다면 생명이 위험하기도 하다.

국민건강보험공단의 발표에 따르면 고지혈증으로 진료를 받은 인원은 2016년 177만 명으로 2012년 122만 명 대비 44.8%(55만 명) 증가했다. 또한, 진료 인원 연평균 증가율을 살펴보면 9.7% 증가한 것으로 나타났다.

2016년 기준으로 고지혈증으로 진료를 받은 환자 수를 연령대별 인구수를 고려한 ‘인구 10만 명 당’ 진료 인원을 분석해 본 결과, 가장 많은 연령대는 60대로 9,702명이었다. 뒤이어 70대 7,450명, 50대 7,175명 순으로 중·장년층의 인구대비 ‘고지혈증’환자 수가 많았다.

10대는 2012년 144명에서 2016년 210명으로 66명 증가에 불가하였지만, 최근 5년간 45.9%로 가장 높은 증가율을 보였으며, 연평균 증가율도 약 10%에 육박하는 것으로 나타났다.

또한, 여성환자가 남성보다 많은 것으로 나타났다. 2016년 기준으로 ‘고지혈증’ 질환의 성별 진료 현황을 살펴본 결과, 2016년 전체 진료 인원 177만 명 중 남성 진료 인원은 70만 명, 여성 진료 인원은 107만 명으로 여성이 남성의 1.5배(약 37만 명↑) 더 많았다.

연령대별로 비교했을 때 10대부터 40대까지는 ‘고지혈증’으로 인한 남성 진료 인원이 여성 진료 인원보다 더 많았다. 이는 남성대비 여성 진료 인원 비율에서도 나타나는데, 특히 30대의 여성 진료 인원이 남성 진료 인원의 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났다.

반면, 50대 이상에서는 여성 진료 인원이 남성 진료 인원보다 많은 것으로 나타났는데, 특히 60대에서 10만 명 당 여성 진료 인원이 남성 진료 인원의 약 두 배였다.

국민건강보험 일산병원 심장내과 오성진 교수는 50대 이상에서 남성보다 여성의 질환 비율이 더 높은 이유에 대해서 “폐경전의 여성은 남성보다 고지혈증의 빈도가 낮은 것이 일반적이나 폐경 후의 여성에서는 여성호르몬의 영향으로 오히려 동 연령대의 남성보다 더 문제가 되는 경우가 일반적이다”라고 설명했다.

고지혈증 예방을 위해서는 우선 중년이 됐을 때 살이 찌지 않도록 체중 관리를 하는 것이 가장 중요하며, 이를 위해 기름기가 많은 육류나 콜레스테롤이 많이 함유된 음식을 줄이고, 콜레스테롤을 낮추는 야채, 과일, 콩 등의 음식 섭취량을 늘리는 것을 권장한다.

또한, 저강도의 유산소 운동을 충분한 시간 하는 것이 좋다. 운동을 하면 좋은 콜레스테롤인 HDL 콜레스테롤은 올라가고, 나쁜 콜레스테롤인 LDL 콜레스테롤은 떨어진다. ‘고지혈증’ 예방을 위한 운동 시 주의할 점은 ‘100미터 전력 질주’와 같은 고강도 운동은 중년에게 유산소 운동이 아닌 유해산소 운동이 될 수 있으니 조심해야 한다.